Avec la crise du coronavirus Covid-19, tout le monde scrute avec inquiétude et espoir les projections concernant l’évolution de l’épidémie. Trois experts nous éclairent sur la science derrière ces modèles et les précautions à prendre concernant leurs interprétations.

Avec

l’entrée en vigueur du confinement, l’épidémie de Covid-19 s’impose à toute la

population française et au-delà. Impossible alors de ne pas tenter de savoir

combien de temps la crise va durer et au prix de combien de victimes.

Différents modèles et prédictions existent, mais comment aborder ces outils

scientifiques et médicaux qui ne sont pas conçus, à la base, pour éclairer le

grand public ? Comment sont-ils construits ?

« Les

modèles d’épidémies sont généralement de deux types : agrégés, à l’échelle

des populations, ou distribués, à l’échelle des individus », explique

Éric Daudé, géographe et directeur de recherches au laboratoire Identité

et différenciation de l’espace, de l’environnement et des sociétés1. Ils vont

ainsi du peu précis, mais pratique aux grandes échelles, au très détaillé qui

ne décrit qu’un contexte très spécifique. Les modèles développés dans le cadre

du Covid-19 entrent dans la première catégorie, où des équations

différentielles décrivent l’évolution de l’état de quatre genres de population :

Saine, Exposée, Infectée et Remise (Seir).

Les volumes

de ces groupes changent en fonction de la dangerosité du virus et des moyens

mis en œuvre pour lutter contre le fléau. La contamination joue d’abord sur

trois critères : le nombre de contacts entre individus sains et infectés,

la facilité qu’a le pathogène à se transmettre lors de ces contacts et la durée

pendant laquelle les patients sont infectieux. Ce modèle de base peut être

amélioré selon les scénarios envisagés, en intégrant les mouvements de population,

les expositions différenciées, les tranches d’âge… « Ces modèles

macroscopiques sont assez parcimonieux, c’est-à-dire qu’ils utilisent peu de

paramètres, calibrés au fur et à mesure que l’on connaît mieux la maladie »,

précise Éric Daudé. Ils reposent en revanche des hypothèses très

simplifiées.

La seconde

catégorie, les modèles distribués, délaisse les modèles mathématiques de

groupes pour des approches informatiques qui décrivent des individus et des

comportements. Une méthode plus lourde, privilégiée lorsque les variations

environnementales et sociales sont déterminantes dans l’émergence et la

propagation de la maladie, ce qui est notamment le cas des maladies transmises

par des vecteurs, comme des moustiques ou des puces. Éric Daudé est en effet

spécialisé dans des pathologies telles que la dengue ou le chikungunya. Des

modèles qui permettent alors de guider les actions de désinsectisation à

l’échelle de quartiers, voire de rues, dans des villes vastes et complexes

comme Delhi ou Bangkok.

Des modèles face à l’inconnu

Si ces

modélisations sont utilisées depuis longtemps et ont fait leurs preuves, on

peut se demander ce qu’elles valent face à un virus très mal connu. « L’épidémiologie

a l’avantage d’obéir d’abord aux lois de la physique, insiste Samuel Alizon,

épidémiologiste et directeur de recherche au laboratoire Maladies infectieuses

et vecteurs : écologie, génétique, évolution et contrôle2. On

obtient les données à partir des courbes d’incidence hebdomadaires des nouveaux

cas et le suivi des contacts fournit l’intervalle sériel : le temps entre

l’apparition des symptômes chez une personne et leur survenue chez ceux qu’elle

a infectés. Un paramètre qui nécessite, en pleine épidémie, de retrouver des

couples infectant-infecté dans la population. » Le modèle est ensuite

calibré avec l’affinement des statistiques et connaissances existantes, par

exemple celles tirées de l’épidémie de SRAS de 2003, un coronavirus lui

aussi apparu en Chine.

Pour les

premiers stades des épidémies, les modèles stochastiques, c’est-à-dire basés

sur le hasard, sont privilégiés. En effet, un petit groupe de personnes

porteuses contamine les gens de manière très aléatoire. À partir d’un certain

moment, la loi des grands nombres prend le dessus : on peut alors

considérer que le taux de contamination est le même pour tout le monde. Les

chercheurs se tournent alors vers des modèles déterministes, qui permettent de

prévoir l’apparition des pics et de jauger les différentes stratégies de

contrôle. Typiquement, les modèles individu-centrés sont stochastiques, tandis

que ceux populationnels sont, en moyenne, plus déterministes.

Les modèles

aident aussi à mieux comprendre le virus. En comparant les prédictions aux

statistiques du terrain, les scientifiques repèrent les paramètres qui

expliquent les éventuelles différences. Ils en tirent des informations qui leur

échapperaient sinon et affinent leurs modèles.

Un manque de dépistage

« La plus

grosse difficulté n’est pas tant de découvrir quels sont les mécanismes de

propagation, mais de connaître les conditions initiales de l’épidémie, précise

Éric Daudé. Même sur des projections à moins de deux semaines, un écart de

quelques points de pourcentage sur la population que l’on pense contaminée

donne des résultats très différents. » Or la

faible ampleur du dépistage en France fait peser une grande incertitude sur la

question.

L’équipe de

Samuel Alizon se concentre depuis une semaine sur l’élaboration de nouveaux

modèles pour le Covid-19 dans l’Hexagone, où ces outils manquent, en

particulier comparé au Royaume-Uni. « Ils ont déjà des systèmes en

place où ils n’ont qu’à changer leurs paramètres, puis laisser tourner la

machine, avance le chercheur. Nous n’avons pas d’équivalent et nous

devons en plus mesurer les effets du confinement. Ce serait d’ailleurs plus

facile si une plus large partie de la population était testée, au lieu de

seulement constater les cas les plus sévères. » Des outils issus de

publications particulièrement fondamentales sont cependant disponibles pour

améliorer les simulations.

Jean-Stéphane Dhersin,

professeur à l’université Sorbonne Paris Nord, membre du Laboratoire analyse,

géométrie et applications3 et

directeur adjoint scientifique de l’Institut national des sciences

mathématiques et de leurs interactions du CNRS, est ainsi d’abord spécialisé

dans des modèles mathématiques très théoriques. Avec l’augmentation de la

puissance de calcul et du traitement des données, ses travaux ont pu être

appliqués. Jean-Stéphane Dhersin s’est alors progressivement intéressé aux

problèmes de génétique des populations puis aux épidémies.

L’importance du R zéro

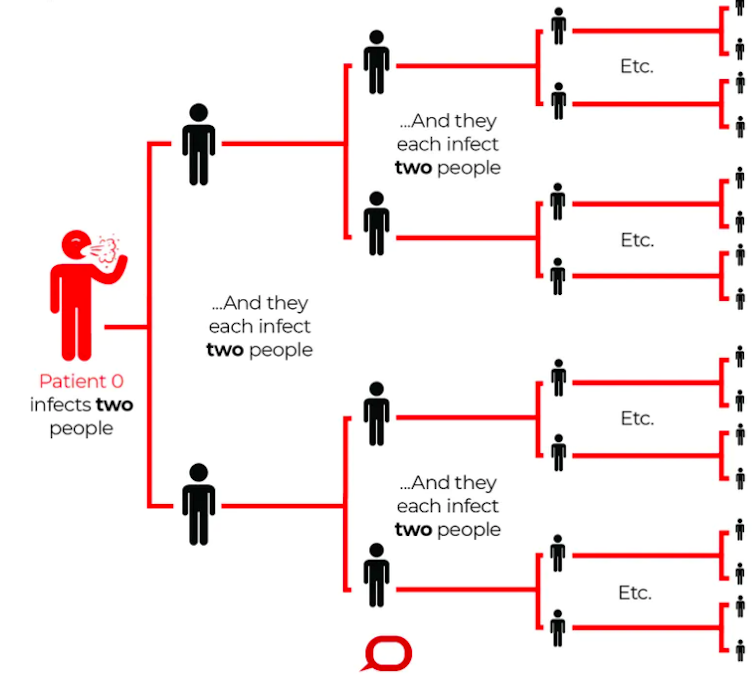

Le

mathématicien a simplifié certains modèles, démontrant que certains outils accessibles

offraient des résultats suffisamment proches des modèles les plus lourds et

complexes. Ainsi, le processus de Bienaymé-Galton-Watson, conçu à l’origine

pour surveiller… la survivance des noms de la noblesse britannique, est un

modèle stochastique utilisé au début des épidémies. « Vous avez

quelqu’un qui se reproduit avec un taux appelé R zéro (R0), qui devient le

nombre moyen de personnes infectées par un malade dans le cas des épidémies,

détaille Jean-Stéphane Dhersin. Ce R0 est actuellement d’environ 2,5

pour Covid-19. »

Quand R0

tombe en dessous de 1, l’épidémie recule. C’est d’ailleurs ce qu’il se passe à

présent en Chine. Ce R0 peut être diminué en renforçant l’immunité collective

par le biais de la vaccination. Cette option n’est malheureusement toujours pas

disponible pour Covid-19. À rebours, R0 permet de calculer le taux d’immunité

collective nécessaire pour que l’épidémie régresse. « Avec le R0 actuel

de 2,5, il faudrait que 60 % de la population soit touchée, déplore

Jean-Stéphane Dhersin. C’est beaucoup trop. » Un R0 faible

signifie également un pic de cas moins important, plus tardif et étalé. Jean-Stéphane Dhersin

cite en exemple l’épidémie de SRAS de 2003. « Les malades

présentaient des symptômes seulement deux ou trois jours après l’infection, ils

ont donc pu être rapidement isolés. Le R0 est ainsi passé de 3 à moins

de 1. L’épidémie s’est arrêtée et, une fois tous les cas retirés, n’a pas

pu reprendre. »

Les toutes

premières actions pour faire baisser le R0, calquées sur celles du SRAS, se

sont ainsi révélées insuffisantes. « L’objectif est de faire baisser R0,

pour arrêter l’épidémie ou a minima ne pas engorger le système de santé. »

Jean-Stéphane Dhersin fait cependant remarquer que la décision d’appliquer

une stratégie ou une autre n’est pas uniquement scientifique. Les mesures ont

un coût, social ou économique, qui peut pousser les décideurs à introduire

graduellement les différentes mesures.

En ces

temps d’inquiétude et de fake news, les citoyens cherchent naturellement

à se renseigner sur tous les modèles existants. Ceux-ci ne sont cependant pas

forcément rédigés à destination du grand public. « L’important est de

bien prendre en compte la sensibilité aux hypothèses des modèles, conseille

Samuel Alizon. Les modèles sont toujours issus d’une simplification de

la réalité, parfois sur plusieurs aspects à la fois. Ensuite, il faut prêter

attention aux intervalles de confiance et ne pas se concentrer uniquement sur

la médiane. » En effet, si on lit que 2 % des personnes infectées

vont décéder, mais que la marge d’erreur est même de seulement un point de

pourcentage, le nombre final varie en réalité... entre moitié moins et moitié

plus.

Notes

- 1. Unité CNRS/Université Le Havre Normandie/Université Caen Normandie/Université Rouen Normandie.

- 2. Unité CNRS/IRD/Université de Montpellier.

- 3. Unité CNRS/Université Sorbonne Paris Nord.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire